去年 8 月,台湾碳交易所正式揭牌,开拓了台湾接轨世界走向净零排放的道路;同年 12 月,国际碳权交易平台启动,首日成交 80 多万美元及 8 万吨的碳权。而今年10月2日,国内碳权交易终于正式开跑,提供台湾企业排碳额度的转让买卖,将创造国内碳排减少的正向循环。作为新兴议题,大家或许对于「碳经济」感到十分陌生。碳权究竟是什么?跟碳费、碳税的差别又在哪呢?

碳权是什么?

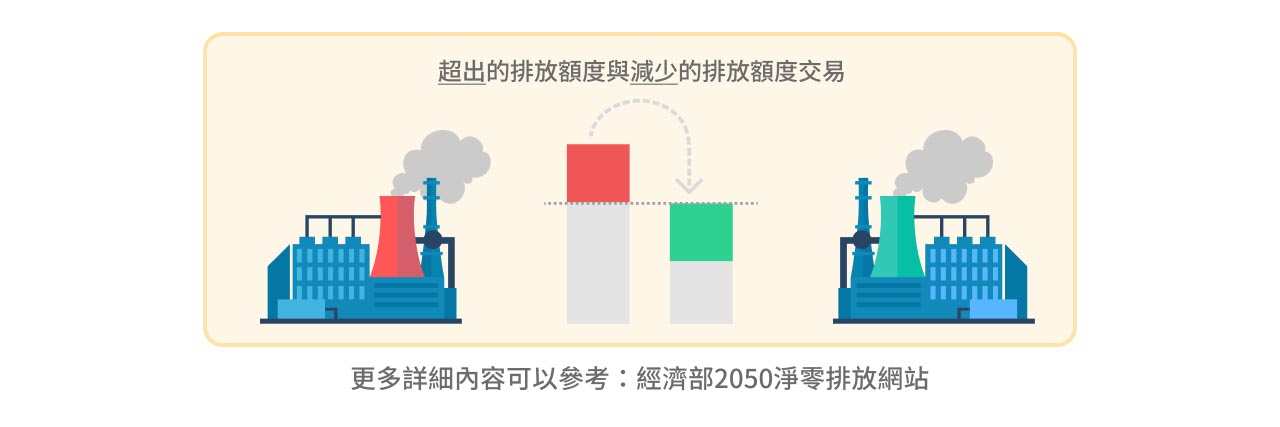

碳权(carbon credit),又称碳信用、碳减量额度,简单来说就是「排放碳的权利」。一单位的碳权即代表一公吨的二氧化碳排放量,由国际机构严谨审核并核发,以确保碳权的品质与真实。碳权来源通常有二,分别为「总量管制与排放交易」及「减量计划」。前者为在整体排放量受到限制的情况下,排碳额度于企业间的移转;后者则为企业主动投资减碳专案,如:植树造林等计划,减少碳排,取得碳权。

碳权、碳费和碳税的区别

碳权、碳费与碳税均为碳定价工具。碳权核心为以量制价,受限于额度之间的买卖转让,市场会随整体需求自由调整价格。碳税则由各国政府财政部门随碳排放量征收,而碳费为台湾独有的设计制度,与碳税概念接近,差别在于收取款项的机关和用途流向。

| 碳权 | 碳税 | 碳费 | |

|---|---|---|---|

| 核心 | 以量制价 | 以价制量 | 以价制量 |

| 定义 | 总量管制下,碳排额度之间的买卖转让 | 对碳排随量征收的税 | 对碳排随量征收的费用 |

| 办法 | 价格依碳权品质与市场需求而定,可于国内外平台依企业需求交易 | 由财政机关征收,成为政府税入的一部分 | 行政规费,专款专用。 台湾由行政院环境部推行,并将收取款项用于减碳相关用途 |

| 适用国家 | 欧盟、中国等大多数已开发国家 | 英国、加拿大、日本、新加坡等 | 台湾 |

台湾碳权交易所

为了达到台湾 2050 净零目标,2023 年 8 月台湾碳权交易所于高雄正式揭牌,业务内容包含国内外碳权交易、碳咨询等,服务企业减碳及碳中和需求。

采行自愿碳市场

目前,世界碳权交易分为强制与自愿性两种碳市场。前者由政府设定总量管制,并依不同产业配给额度,若企业减少碳排有成,则可以透过交易出售剩下的排碳额度。而台湾采行的方式为自愿碳市场,为强制性碳权的补充机制。企业主动申请参与相关专案,于减碳后将成果交由国内外机构审查通过,方可取得减量信用额度,进行交易,台湾目前依行政院环保署颁发之相关法令办理。

交易规则、方法与模式

作为买家,我该如何购买碳权呢?碳交所提供「国内减量额度交易平台」 撮合买卖家,目前仅允许法人注册买卖帐户,且仅供初级市场交易。交易与拍卖时间与金融机构规定相同,为营业日上午9时至下午3时30分。交易模式分为定价交易、协议交易与竞价拍卖,成交后将揭露包含买卖家、交易数量与价格等资讯。

10月2日交易首日,开放台北 101、汉程客运、中钢等五家企业专案交易,数量共 5880 公吨,每单位价格落在 2500 到 4000 新台币。

想看更多详细资讯,可以参考官网 国内减量额度交易平台

影响与争议

台湾碳权于国际影响力

去年欧盟已开始试行「碳边境调整机制(CBAM)」待2026年正式实施后,除非进口商能自行证明已于生产过程中支付碳价,否则欧盟将针对进口产品征收碳关税,类似的美国「清洁竞争法案(CCA)」也预计于今年通过实行。然而,CBAM采行碳排放交易体系(EU ETS)为强制性市场,台湾碳权为自愿性市场。基于市场性质与认证规范差异,目前台湾碳权无法抵减,对企业而言经济层面诱因稍弱。不过展望未来,台湾作为出口大国,又以美国、欧盟为三、四大出口对象,低碳为不可避免之转型趋势,购买碳权能使企业的碳排放更加透明,同时提升企业形象与竞争力。

漂绿风险

虽然境内碳权无法抵减欧盟 CBAM 机制,但可于境内抵减 2026 年即将正式征收的碳费。此法一出,市场上质疑声浪不断,担心企业将花钱购买碳权漂绿,而非透过实质行动减碳。不过,根据碳费子法规定,目前设定收费对象使用自愿减量专案及抵换专案之减量额度扣除收费排放量之比率为 1.2,且扣除上限不得超过事业收费排放量的 10%,故碳权对于碳费的抵免仍有限,企业最终仍须回归自身作为实际减碳。另外,政府也于近期发布「碳中和指引」企业须遵循核心阶段原则:排放量盘查、减量、抵换,强调并非买了碳权就是碳中和,以维护消费者权益及碳权可信度。

介绍完了关于碳权交易平台的各项资讯及实施方式,接下来我们将专注于碳交易平台政策实施后,以及在 2026 征收碳费后,可能受益的相关台股概念股,让大家更了解台湾的碳权相关厂商!

台湾碳权概念股

在碳权交易平台及碳费讨论陆续落实订下执行细则后,将主要影响到两大族群。其一是碳排放大户,如塑化厂、钢铁、及半导体等,预计将在 2026 年起开始缴交碳排放费用,将直接影响到公司获利(费用增加)。

当然,有人因此受难也会有人受益,受惠于碳权交易平台的概念股主要可分成四类:植林碳汇、绿能发电、碳捕捉以及碳盘查,前三者主要具备减少排碳的相关技术或原料,因此在台湾能获得更多的交易额度,后者则受惠交易平台本身的建立,提供多元且有效的碳计量方法。

植林碳汇

上篇文提到,企业能够透过申请减碳相关专案,获得减量信用额度。由于造纸的原料主要为树木和木材,因此具备大批林木的造纸厂或是其他以种植林木为本业的台厂能够直接将植林转为碳汇,获得大量可交易的碳权。相关概念股包含:华纸 (1905)、永丰余 (1907) 和农林 (2913) 等。

绿能发电

提到减少碳排放,自然不可忽略兴盛已久的绿能发电。相关厂商如:元晶 (6443)、联合再生 (3576)、台塑 (1301)等,积极发展太阳能、风能和水力发电,除了提供低碳的能源选择,亦能够贩售相关技术给大型制造企业,帮助其减低碳排放量。

碳捕捉

所谓的碳捕捉(Carbon Capture),是将空气或是工业废气中的二氧化碳分离、进一步储存或利用,减少其排放到大气中的技术。能够在不影响工业生产的情况下,有效地减少碳排放量。相关厂商包含:台泥 (1101)、东联 (1710) 和永光 (1711) 等,碳权交易将有助于推动碳捕捉技术的普及。

碳排查

碳排查(Carbon Audit)是指系统性地评估和计算某个组织、公司或活动在一定期间内所产生的二氧化碳及其他温室气体的排放量。目的是了解其碳足迹,并为制定减碳策略提供依据。本次碳交易平台的建立非常需要相关企业的帮助,以制定更完善的审查标准和公平的交易机制。相关厂商包含:资通(2471)、精诚 (6214) 和东捷资讯 (6697) 等。

我们也帮大家整理好资讯成表格如下:

| 种类 | 植林碳汇 | 绿能发电 | 碳捕捉 | 碳排查 |

|---|---|---|---|---|

| 受惠原因 | 本身原料需大量植林,可直接转为碳汇交易 | 提供低碳的能源选择 | 透过捕捉技术直接减少排放到大气的二氧化碳 | 提供碳交易平台建立所需要的资讯 |

| 概念股 | 华纸、永丰余和农林 | 元晶、联合再生和台塑 | 台泥、东联和永光等 | 资通、精诚和东捷资讯 |

风险及隐忧?谁才是货真价实的碳权概念股

上述提到的概念股在近期平台推出后开始反映基本面,带动股价节节上涨,然而其中也有些许隐忧。以当前热门的植林碳汇股为例,植林或林务管理并不能简单转换成碳权,必须经过第三方验证并取得政府专案认可,在种植方式、减量目标、减量措施到监测计划等内容皆符合标准才能取得碳权。以国际碳认证标准之一的核证碳标准(Verified Carbon Standard, VCS)为例,从注册到发行碳权可能会耗时近 1 年半左右。

尽管目前台湾碳权市场尚不成熟,但随着碳权交易平台的推出以及全球逐步迈向净零排放目标的趋势,碳权交易将迎来更多投资机会,台湾环境部亦决议于 2030 年前阶段性提升碳费费率,进一步提升碳权市场的关注度,并为相关概念股挹注长期成长的动能。

想看更多绿能产业相关内容,可以参考我们 台湾产业小学堂:绿能产业介绍