无论是生活中能接触到的电子产品,抑或是 AI 伺服器,高速运转所带来的热能若不能及时排出,在长期高温运转下就可能会降低效能,甚至是是伤害到电子零组件,降低使用年限。散热的效率好坏将大幅度地左右运转效能,这也是为什么在 AI 的浪潮下,投资人会将焦点放在散热产业上。今天就跟着 fiisual 小编来一探究竟,散热产业是什么,在未来又有着什么样的展望吧!

散热产业介绍

散热技术演进

气冷式散热

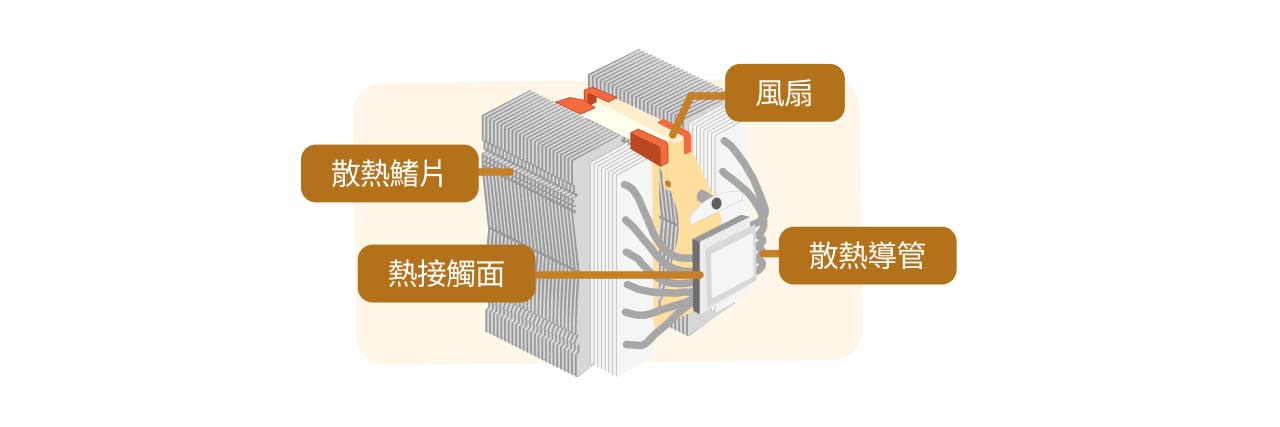

过去常见的散热模组主要由以下三个部分组成:散热鳍片(Heat Sink)、热导管(Heat Pipe)及散热风扇(Fan)。

较大面积的散热鳍片(通常用铝或铜制成),可以加大接触面积,提升散热的效率。散热导管使用较佳的导热性材质(例如铜管),加快导热速率,也能提高热量排出的效率。最后,为了提高气体对流,最大化热能的交换,风扇就在此模组中起到了关键的效果。

尽管气冷散热的技术十分成熟,但随着 AI 伺服器产品的迭代,其使用的晶片也为了因应更高的算力需求而持续进化。在这样的情况下,气冷散热也逐渐无法满足算力全开下伺服器的散热需求。

资料来源:NVIDIA Blackwell's High Power Consumption Drives Cooling Demands; Liquid Cooling Penetration Expected to Reach 10% by Late 2024, Says TrendForce

资料来源:NVIDIA Blackwell's High Power Consumption Drives Cooling Demands; Liquid Cooling Penetration Expected to Reach 10% by Late 2024, Says TrendForce

传统的气冷散热以加强空气对流达到散热的效果,最高散热效率约在 400 - 500 之间。由上图 Nvidia 近期产品比较表格中可以发现,由于算力需求的提高,TDP 需求大多至少须达 700W 以上, GB 200 甚至达 2700W。简单来说,过去的传统气冷散热模式已经不敷使用。

散热设计功耗(Thermal Design Power,TDP)是指电脑处理器或元件在标准运作负载下的最大散热需求。TDP 表示元件在运行中预期会产生的热量,并且散热系统必须能够处理这个功耗以防止元件过热。

液冷散热

为了因应当前的散热功耗需求,液冷(水冷)散热的设计模组由液体取代气体成为新的导热介质,大幅度地提高了 TDP 上限,也部分解决了气冷散热需要更大量空间的问题。液冷散热又分为开放式液冷(Open Loop Liquid Cooling)及浸没式液冷(Immersion Liquid Cooling),两者的冷却方式略有不同。

1. 开放式液冷

冷却方式和气冷的原理更为相近,只是将导热的介质由气体改为液体(水冷液),利用液体的高热容和流动性来带走热量。液冷散热系统包括液冷板、冷却液、泵、管路和散热器等。液冷散热更适合高性能运算设备,如AI伺服器和数据中心。

2. 浸没式液冷

浸没式液冷的冷却方式是将整个伺服器或电子设备浸泡在特殊的不导电冷却液中。冷却液需要具备不导电、化学稳定性高及低挥发等特性,以确保液体在高温中仍然能保持原有的特性,例如专用合成冷却液(3M Novec)及全氟化合物液体(3M Fluorinert),目前主要在高阶伺服器或商业资料中心中被采用。由于建置和未来维护成本皆相对气冷及开方式液冷更高,另外既有的资料中心也需要经过重新设计才能改用,目前普及率相对较低,但仍有可能成为未来高阶伺服器及资料中心的冷却解决方案。

这里我们也帮大家整理了三种散热方式的比较表格做为参考:

| 特性 | 气冷式散热 | 开放式液冷 | 浸没式液冷 |

|---|---|---|---|

| 散热效率 (TDP) * | 400W - 500W | 1kW | > 1kW |

| PUE 值 * | 1.5 - 2.0 | 1.1 - 1.5 | < 1.1 |

| 技术成熟度 | 高 | 中 | 低 |

| 建置成本 | 低 | 中 | 高 |

| 维护难度 | 低 | 中 定期检查和更换冷却液 | 高 需要特殊冷却液管理 |

| 空间需求 | 大 | 中 | 小 |

| 噪音 | 高 | 中 | 低 |

| 适用场景 | 一般运算 个人电脑、伺服器、一般用户 | 高密度运算 高端电脑、工作站、伺服器 | 超高密度AI运算资料中心、 高密度伺服器 |

备注*:散热效率 TDP 和 PUE 数值仅为估计,具体可能因散热模组的设计不同而有所差异。

进阶散热技术介绍

气冷液冷比较

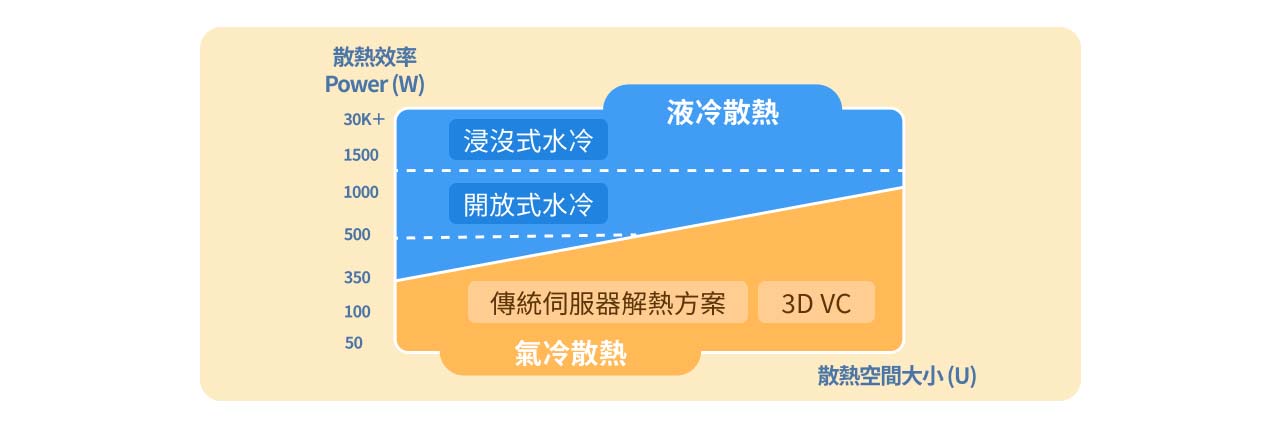

根据前面,我们可以看到随着散热技术的演进,传统气冷散热的替代方案从转换导热介质的开放式液冷,到更高效的浸没式液冷,皆能在不同程度上提升散热效率。

我们由上图可以看到,要提升散热总量,不外乎要从两个方向着手:散热技术更新 或是 增加散热所需空间。

1. 散热技术更新

如同我们在上面所述,在相同的空间中,使用不同的散热技术能有效地提升散热效率。但技术的转换一般而言,也会让企业必须付出额外的成本。气冷式散热的技术相对成熟,仍然是目前最常见的散热技术,建置成本也最低;反之,浸没式的技术相对新颖,建置成本也较高,适用于对散热要求极高的伺服器。

除了首次建置的成本有所不同之外,企业在技术更新上也可能倾向找寻可在既有产品上延伸的技术。浸没式水冷需要重新设计系统,导入冷却液,转移的成本十分高。因此除了新建的大型资料中心及高级伺服器产线外,较少人直接采用。现有的资料中心需要进行大规模改造以支援液冷技术的导入,这将导致成本高昂。

2. 增加散热所需空间

基于上述的两大理由,企业若不愿意放弃过去的系统,那么扩增空间换取能散热的总量,也是一种选择的方向。我们今天要介绍的 3D VC 散热技术,就属于以空间换取散热的一种。虽然 3D VC 厂商会强调它们技术优势在于弹性的空间布局,所需空间不一定大于传统气冷,但以目前已知有采用的伺服器来看,高度和重量似乎都有增加,且整体空间一定大于水冷式散热,空间运用效率仍相对较差。

| 气冷式散热 | 3D VC | 浸没式水冷 |

|---|---|---|

| 技术相对成熟,建置成本最低 | 增加并立体化散热空间 | 技术相对新颖,建置成本较高 |

3D VC 散热技术介绍

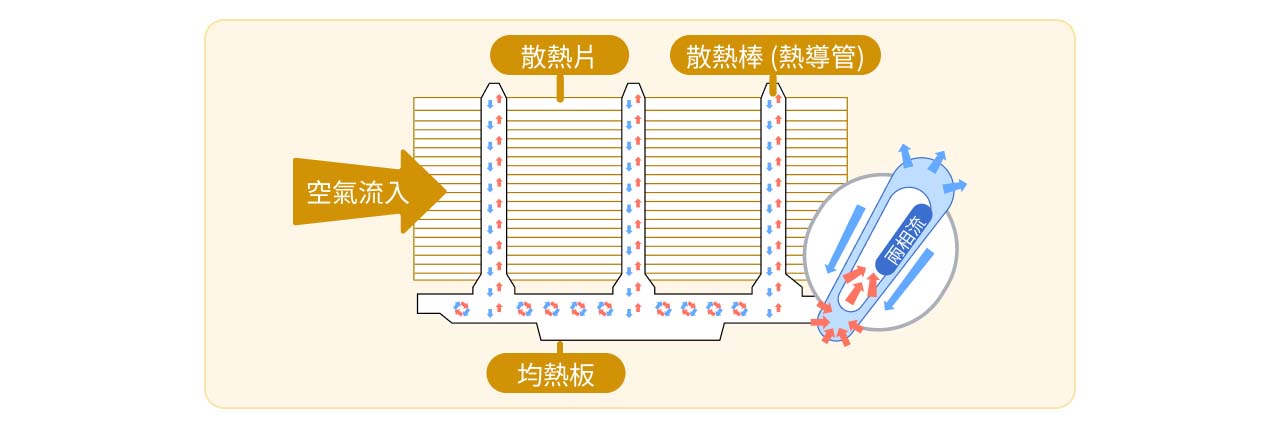

3D VC (Vapor Chamber) 技术相较于传统散热方案具有显著优势。它结合了热板和热管的特性,形成一个立体的真空腔结构,利用腔内工作液的作用,达到高效的散热。我们可以把 3D VC 的技术视为一种技术的过渡(由气冷转液冷),也可以把它视为传统气冷散热板的一种立体化延伸。

Vapor Chamber,中文称为「均热板」,是一种内部充满特定工作液体的密封腔体。当设备运行时,热源(如处理器)产生的热量会使腔体内的液体蒸发,形成蒸气。这些蒸气迅速扩散到腔体的其他部分,将热量传递出去。当蒸气到达较冷的区域时,会凝结回液体,并透过毛细作用回流到热源处,完成一个循环。

在三维度的均热板中,工作液在液体和气体之间大量的持续转换并放出热能,一来提升了散热效率,二来也可以借由蒸汽高效的将热能扩散充满至整个空腔,部分解决了传统气冷可能会面临的散热点集中,局部过热的情况。

除了我们在上面有提到的空间利用优势,3D VC 技术还有在成本及延展性上具有相对优势,因此也是目前十分主流的散热选项之一。

3D VC 散热技术的优势

1. 提高气冷散热上限

根据 3D VC 技术的供应商所最新公布的数据,目前 3D VC 可处理高达 700W-800W 以上的热功率,远超传统气冷方案。部分厂商也有提到,未来 3D VC 的热功率上限瓶颈可能落在 900W - 1000W 间,这区间在过去三大散热技术分类框架下,原来可能已经需要采用开放式水冷技术。3D VC 无疑提高了气冷散热的效能上限。

2. 技术成本优势

水冷的建置成本可能高出传统气冷高达 10 倍以上,而 3D VC 的整体模组更新成本价格大约高出传统散热模组约两倍左右。两者相比下,3D VC 在当前的技术成熟度背景下,相对更具有价格的优势,这也是 3D VC 仍然是许多中高阶伺服器厂主流选择的原因之一。

3. 技术延伸性

由于 3D VC 在空间部署上的弹性,可以使得许多既有的伺服器直接在原有的空间中升级,适用在不同的设备上。3D VC 更大的弹性来延展过去的技术和设备,这也是吸引许多厂商转为使用 3D VC 作为技术的过渡,而非直接转向水冷等高阶的技术的原因。

散热产业供应链

经过前面的介绍,希望大家已经对散热技术的发展和最新技术有了些许轮廓。在了解完技术面后,接着我们就要来分享台湾的散热产业中的参与者,以及其在全球供应链中扮演的关键角色。

产业链上游:材料及零组件

散热产业上游主要包括了一些原材料及关键零组件的供应。过去许多台湾厂商在个人电子产品零组散热件上多有耕耘,近期积极切入伺服器关键零组件市场。以下是一些主要的台湾上游参与者,这边简单分为基础应用材料及关键零组件两大类:

1. 应用材料

台达电(2308):公司积极开发液冷散热技术,积极投入液冷专用冷却液之研发。预计 2024 年在 AI 冷却领域的收入将超过 90 亿元。

光洋科(1785):自主研发及生产冷却液。

2. 零组件

业强(6124):专业导热管供应商,营收占比达九成以上。近年来积极切入非 NB 散热市场。

协禧(3071):主要生产交/直流风扇等相关产品,并具有自主生产小型精密马达能力,是散热风扇的主要供应商之一。

力致(3483):提供全方位的散热解决方案,产品涵盖热导管、均温板、散热片、散热模组、水冷板和浸没式液冷技术等。

产业链中游:散热模组

台湾的散热模组产业十分成熟,根据估计资料,台湾包办了约全球 70% 的散热产值,这要部分归功于台湾散热模组过去在笔记型电脑等个人电子产品散热零组件的长期供应,才能在 AI 伺服器等高阶散热需求出现时,以最快的速度接轨。以下是一些主要的模组供应商:

奇𬭎(3017):主要产品包括散热片、风扇、散热器、散热模组、热交换器、热管、均热板、水冷板。另外,奇𬭎的 3D VC 技术及水冷板技术也先后通过了辉达(Nvidia)认证,成为合作供应商。

双鸿(3324):专注于设计与制造各类散热模组,产品涵盖风扇、散热片、热导管等。目前积极拓展AI 高阶伺服器水冷散热等市场。

建准(2421):以生产风扇和散热模组闻名,为散热产业提供重要的动力元件。现今积极开发打造适用于液冷系统的产品线。

高力(8996):切入伺服器液冷散热技术领域,开发适用于高功耗设备的散热解决方案,例如直接式液冷(D2C)及浸没式液冷。

尼德科超众(6230):研发与制造散热模组、散热片、热导管等产品,未来将与母公司 Nidec 合作,加强应用液冷散热技术。目前已成功布局 3D VC 组件供应。

产业链下游:整合及应用

散热产业链下游包括了各式整合需求,除了过去的主要应用,如个人电脑(桌上型及笔记型电脑)外,在 AI 的浪潮下,伺服器及资料中心是散热产业近期的主要推动力。台湾占全球伺服器散热产能约 9 成,相关模组供应商为 AI 算力需求下的主要受益者之一。另外,电动车、工业及网通设备也是散热供应链的应用之一。

在 AI 伺服器及晶片算力需求的推动下,预期下游客户对散热解决方案的需求将不断提升。根据摩根士丹利的预期,至 2027 年,数据中心对散热系统的需求将创造约 48 亿美元的市场机会,显示市场十分看好散热产业的需求成长。